Produit la même année qu'Halloween 2 de Rick Rosenthal et sorti deux semaines après son exploitation au cinéma (16 Juin 1982), Terreur à l'hôpital central fait parti de la longue liste des psycho-killer lucratifs lancés pas la vogue réputée de Halloween de Carpenter et Vendredi 13 de Cunningham.

A Boston, une journaliste notoire vient débattre à la télévision sur ses écrits abordant le thème de la légitime défense. Un livre à polémique suite à une dépêche fondée sur une jeune femme ayant provoqué la paralysie de son mari dans le seul but de se défendre après leur violente altercation.

Pendant la retransmission cathodique, un tueur psychopathe témoin des déclarations sulfureuses de la journaliste décide de s'introduire dans sa demeure pour tenter de la tuer. Après cette tentative échouée, Deborah, blessée au couteau se retrouve hospitalisée. Mais le tueur inflexible n'a pas encore dit son dernier mot et décide d'entamer une véritable traque sanglante.

A la vue de la trame linéaire, on pense irrémédiablement au Halloween 2 basé sur le même canevas avec son croque mitaine surnaturel qui était réfugié dans un hôpital désert pour tenter d'anéantir sa demi-soeur Laurie Stroode !

Mais heureusement, Terreur à l'Hôpital central possède ses capacités propres et n'est pas un vulgaire copié-collé d'une suite à succès. Il réussit avec suffisamment d'efficacité à se démarquer par la crudité des scènes de violence rarement gores mais plutôt brutales, à une atmosphère angoissante parfois bien entretenue dans sa gestion de l'espace et des décors restreints et à la formidable prestance d'un tueur en série charismatique commettant ces horribles méfaits à visage découvert.

La scène d'introduction qui voit s'affronter notre journaliste terrifiée et cet assassin motivé est habilement constituée et utilise judicieusement l'effet lattent du suspense pour permettre d'entretenir un climat d'angoisse perceptible plutôt que l'outrance tape à l'oeil d'effets sanguinolents.

Le réalisme des violentes altercations faisant déloger nos protagonistes d'un endroit étroit à un autre ajoute un rythme supplémentaire dans l'affolement générée de sa victime désemparée, tentant par tous les moyens d'échapper à son bourreau.

La suite narrative nous entraine fugacement dans un centre hospitalier auquel Déborah a trouvé refuge pour se soigner de ses blessures. Durant tout le film, notre tueur va tenter a plusieurs reprises d'annihiler sa victime en s'introduisant dans l'hôpital de manière assez adroite pour ne pas sombrer dans la récurrence improbable même si certains effets académiques pourraient prêter à sourire (l'homme intrépide réussissant in extremis à échapper aux forces de l'ordre à chaque intrusion impromptue !).

En exemple, pour sa dernière tentative , alors que la police a investi les lieux de sa demeure accablée de preuves morbides, le meurtrier va volontairement se blesser le bras en se fracassant une canette de bière par la seule force de son poignet et ainsi pouvoir être admis aux urgences !

Entre temps, notre meurtrier autonome aura également pris du bon temps avec une jeune fille volage rencontré dans un bar miteux qui échappera de justesse à une mort certaine (ce qui vaudra d'ailleurs la perte de celui-ci puisqu'elle décidera en dernier recours de le dénoncer aux forces de l'ordre). Mais surtout, dans ces dernières exactions, il va pénétrer par effraction dans la demeure d'une infirmière absentée alors que les enfants dorment paisiblement dans leur chambre situé à l'étage.

Avec une audace sardonique, notre serial-killer va appeler le service hospitalier, demander l'assistance de l'infirmière Sheila Munroe en la menaçant directement au téléphone de trucider ses propres enfants. Prise de panique, après avoir averti en vain la police, la jeune femme se réfugie chez elle pour se retrouver nez à nez avec le tueur dans sa maison !

Cette séquence éprouvante est sans doute la plus réussie du film grâce à son caractère haletant, son angoisse latente tangible, au bord du marasme et à l'insolence incongrue d'une tentative de meurtre rigide et épouvantée.

La dernière demi-heure vigoureuse laisse place à une traque palpitante qui atteint son point d'orgue dans un retournement de situation peu commun à ce genre de situation balisée. Surtout que l'héroïne pourchassée durant tout le film n'est pas la docile potiche blonde de service décervelée mais une quarantenaire cultivée et indépendante, militant pour l'émancipation des femmes.

Michael Ironside se révèle ici parfaitement glaçant d'austérité et d'indolence dans son sadisme outrancier à photographier ses victimes au moment de leur agonie. Sa carrure robuste, son caractère déloyale et son regard pernicieux éludé de compassion envers ses proies souvent appréhendées de manière impondérable apporte une réelle dimension d'authenticité mis en exergue sur son profil infligé suite à un traumatisme infantile.

Cette honnête série B est suffisamment bien menée, correctement interprétée (avec l'aimable intervention de William Shatner dans le rôle du mari de la journaliste) et moins orthodoxe qu'à l'accoutumé dans sa science d'opter avant tout l'entretien d'un climat angoissant parfois tendu. Une atmosphère redoutée accentuée par la brutalité des meurtres prescrits dans une tonalité rugueuse.

Terreur à l'hôpital central fait donc parti des meilleurs représentants du slasher oublié des années 80 et son interprète principale, à l'opposé des stéréotypes traditionnels au genre établi apporte une certaine densité, un intérêt supplémentaire à se laisser agréablement embarquer dans sa traque inlassable.

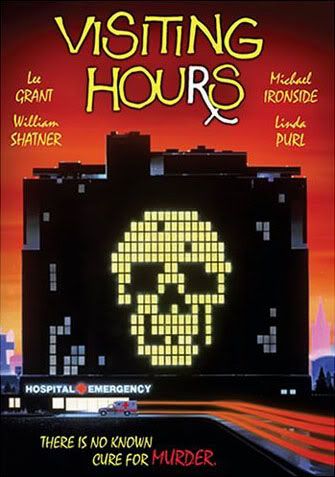

P.S: la jaquette mettant en exergue la forme d'une tête de mort illuminée par les fenêtres de l'hôpital est habilement imagée puisqu'il s'agit d'un clin d'oeil alloué à un indice familier du repère du tueur !

Terreur à l'hôpital central

12 messages

• Page 2 sur 2 • 1, 2

Ironside assure dans ce film, un de ses rôles les plus marquants.

Le film n'est pas mal non plus d'ailleurs, pas très gore pour un slasher, puisque c'en est un, quoi qu'il soit différent sous certains aspects, ce qui en fait tout l'intérêt.

Du coup en lisant les coms plus haut ça m'a donné envie de voir CHAINDANCE qui a vraiment bonne réputation.

Je viens de chopper le DVD Anglais, je suis impatient de matter ça.

Deux acteurs dont les rôles de barges ne se comptent plus qui se rencontrent, c'est à ne pas louper.

Ayant remarqué qu'il n'y a pas d'affiche dans le topic, alors que j'adore les posters qui sont notre premier relation avec un film avant de le voir.

En voici quelques unes. Ce sont les mêmes mais il y a quelques différences tout de même. COmme dans le jeu des 7 erreurs.

Le film n'est pas mal non plus d'ailleurs, pas très gore pour un slasher, puisque c'en est un, quoi qu'il soit différent sous certains aspects, ce qui en fait tout l'intérêt.

Du coup en lisant les coms plus haut ça m'a donné envie de voir CHAINDANCE qui a vraiment bonne réputation.

Je viens de chopper le DVD Anglais, je suis impatient de matter ça.

Deux acteurs dont les rôles de barges ne se comptent plus qui se rencontrent, c'est à ne pas louper.

Ayant remarqué qu'il n'y a pas d'affiche dans le topic, alors que j'adore les posters qui sont notre premier relation avec un film avant de le voir.

En voici quelques unes. Ce sont les mêmes mais il y a quelques différences tout de même. COmme dans le jeu des 7 erreurs.

Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

-

ottorivers - Nice Mo Fo

- Messages: 3823

- Inscription: 06 Novembre 2008, 15:00

12 messages

• Page 2 sur 2 • 1, 2

Retourner vers Cinéma Horreur & Fantastique

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité